,

, 1. Что такое фальсификация молока?

2. Какие способы фальсификации известны?

3. Как изменяются состав и свойства молока при добавлении в него воды?

4. Как изменяются состав и свойства молока при снятии сливок или разбавлении обезжиренным молоком?

5. Как изменяются состав и свойства молока при двойной фальсификации?

Цель занятия: овладеть методами расчетов при производстве и переработке молока.

Материалы и оборудование: таблицы, плакаты, вычислительная техника.

При производстве, продаже молока государству, а также при переработке молока проводят различные расчеты, позволяющие определять выход конечной продукции или потери при переработке.

При расчетах между хозяйством и молочным заводом необходимо выражать количество молока в одних и тех же единицах измерения – в килограммах. Количество молока, выраженное в литрах, следует перевести в килограммы по следующей формуле:

Мкг = Мл × ρ ,

где Мкг – количество молока, кг;

Мл – количество молока, л;

ρ – плотность молока, г/см3.

Если плотность молока не известна, то можно использовать средний показатель плотности – 1,030 г/см3.

Пример. Необходимо 1300 л молока перевести в килограммы. При пересчете получим:

Мкг = 1300 × 1,03 =1339 кг.

Для определения количества молока, зачтенного при продаже его государству, рассчитывают количество молока базисной жирности. Для Республики Беларусь базисная жирность молока равна 3,6 %.

Расчет осуществляется по формуле

,

,

где Мб – количество молока базисной жирности, кг;

М – количество молока фактической жирности, кг;

Жм – фактическая жирность молока, %;

Жб – базисная жирность молока, %.

За молоко базисной жирности производится оплата при продаже его государству.

Пример. Государству сдано 3000 кг молока жирностью 3,7 %. Количество молока базисной жирности (зачетная масса молока) будет равно:

кг.

кг.

Товарность молока – это отношение количества проданного молока к надоенному, выраженное в процентах. Молоко, произведенное в хозяйстве, частично используется на выпойку телятам, продажу населению и прочие внутрихозяйственные нужды и поэтому его товарность ниже 100 %.

Товарность молока рассчитывают по формуле

,

,

где Т – товарность молока, %;

М – количество надоенного молока фактической жирности, кг;

Мпр – количество проданного молока фактической жирности, кг.

Расчет используется как предварительный при расчете средней жирности молока надоенного (или проданного) за определенный промежуток времени и составлении жирового баланса. Расчет проводят по следующей формуле:

М1% = М × Жм ,

где М1% – количество 1%-ного молока, кг;

М – количество молока, кг;

Жм – жирность молока, %.

Пример. Имеется 350 кг молока жирностью 3,5 %. Количество 1%-ного молока (количество жировых единиц) будет равно:

М1%ж = 350 × 3,5 = 1225 кг, или 1225 ж. ед.

studfiles.net

27.12.2015 Повышение рентабельности сельскохозяйственной отрасли — наиболее важная задача, стоящая сегодня перед нашими сельскохозяйственными предприятиями. Давайте попробуем разобраться, от чего зависит прибыль современной молочно-товарной фермы.

Ответ на этот вопрос можно разделить на четыре группы:

В наших условиях руководители и главные специалисты обращают внимание только на два последних пункта, не придавая значения первым двум. Причин этому много, но основная в том, что последние пункты можно контролировать ежедневно, тогда как первые два — это результат годовой работы всех специалистов на МТФ. Но если в целом рассматривать прибыль МТФ как 100 %, то 50 % обеспечиваются за счет первых двух групп, а оставшиеся — за счет последних двух. Получается, что предприятия, не уделяющие должного внимания первым двум группам, недополучают до 50 % прибыли на ферме. Давайте рассмотрим эти группы более подробнее.

Наличие родильного отделения с боксами для отела. В данный бокс необходимо поместить животное за 12 часов до отела. В нем можно организовать подготовку животного к родам, правильное родовспоможение, выпоить родившегося теленка молозивом.

Санитарное состояние родильного отделения (своевременная смена подстилки, дезинфекция). Очень важный фактор, без выполнения которого организация родильных боксов будет бесполезным мероприятием. Важно, чтобы отел проходил на чистой подстилке. Это позволит сохранить здоровье коровы и новорожденного.

Наличие группы 0–21 день после отела! Данная группа является продолжением транзитного периода коровы, начинающегося со второго периода сухостоя. Наличие данной группы позволяет значительно экономить на специализированных добавках (энергетиках, стимуляторах рубцовой микрофлоры и др.), т. к. наибольшая эффективность их применения связана с этим периодом. Дача специализированных добавок после 21 дня неоправданна и резко повышает затраты на новотельную корову.

Ежедневные ветеринарные обследования (термометрия, профилактика) важны в первые две недели после отела. Эти обследования необходимо проводить постоянно и для всех животных в первые две недели после отела. Этому способствует наличие группы 0–21 день после отела. Важно понимать, что своевременная ветеринарная помощь должна оказываться до проявления клинических признаков того или иного заболевания: оказание помощи в продромальный период, когда только повышается температура или животное мало ест, наиболее эффективно, т. к. сокращает сроки лечения и повышает его эффективность.

Применение специализированных добавок для профилактики заболеваний (парез, ацидоз рубца, кетоз, эндометрит, ламинит, мастит). Выполняя требования данного пункта, важно понимать, что заболевания не возникают одновременно, а последовательно наслаиваются одно на другое, поэтому профилактика в первую очередь должна быть направлена на решение наиболее ранних проблем, а затем уже переходить на заболевания, которые возникают позже. В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию: животные после отела мало едят и развиваются признаки кетоза (исхудание). Многие начинают профилактику кетоза, хотя изначально проблема с поедаемостью кормосмеси часто связана с дефицитом кальция, — как следствие, отмечаются недостаточные сокращения рубца и поедаемость смеси снижается. В такой ситуации правильно будет сперва решить проблему недостатка кальция путем дачи до отела анионного премикса (ВитаАнион), а после отела — катионного премикса (Турбостарт, Мегавит) и только после этого при необходимости приступать к профилактике кетоза. В большинстве случаев такая профилактика не понадобится, что сэкономит значительную часть средств. Данный подход более эффективен, т. к. учитывает закономерности течения болезней у коров в послеотельный период.

Наличие группы 0–21 день до отела (2-й период сухостоя). Данная группа необходима, чтобы организовать постепенный переход от сухостоя к лактации. В этот период животные мало едят, поскольку объем рубца значительно уменьшился за счет плода, занимающего левую половину брюшной полости. В то же время для «приучения» рубцовой микрофлоры необходимо подготавливать животных к рациону, который корова получит после отела. Так, в рацион в этот период следует вводить комбикорм из расчета 2–3 кг/голову, или 30 % от количества поедаемого сухого вещества. Без наличия данной группы невозможно организовать правильный переход от сухостоя к лактации и своевременно профилактировать заболевания раннего периода лактации.

Наличие группы 0–21 день после отела. О важности данной группы мы говорили ранее. Дополнительно следует отметить, что в этот период важно добиться хорошей поедаемости кормосмеси за счет высокого качества кормов и быстрого восстановления объема рубца. Попытка решить проблему недостаточности поедания кормосмеси и, как следствие, недостаточности энергии в рационе только за счет энергетиков неправильна, т. к. требует более длительного применения этих энергетиков, что повышает стоимость кормления новотельной коровы.

Правильное регулирование катионно-анионного баланса до отела (должен быть отрицательным за счет ввода ВитаАниона) и после отела (должен быть положительным за счет ввода Турбостарта и Мегавита). Данный вопрос очень важен для решения проблемы заболеваемости и выбытия животных после отела. Нарушения катионно-анионного баланса в организме возникают в 100 % случаев у высокопродуктивных коров и проявляются снижением активности животных (мало ходят к кормовому столу), нарушением работы рубца (атония рубца и развитие ацидоза рубца) и атонией матки (застой содержимого с развитием эндометрита). При этом проблема нарушения катионно-анионного баланса проявляется сразу после отела и поэтому требует профилактики в первую очередь. Попытка решения проблем, возникающих после этого (кетоз, эндометрит, ацидоз рубца и др.), без устранения первопричины (регулирование катионно-анионного баланса) малоэффективна и требует более длительного применения специализированных добавок, что в целом удорожает кормление.

Контроль за упитанностью животных в конце лактации и при выращивании ремонтного молодняка. Выполняя данный пункт, важно понимать, что упитанность животных, приходящих на отел, должна быть не более 3,5 балла. Если упитанность достигает 4 баллов и выше (см. рис.), требуется ее коррекция (снижение). Для снижения упитанности необходимо иметь в запасе 30–60 дней, причем снижать упитанность можно только в период лактации: в сухостойный период это делать уже поздно, т. к. можно нанести вред плоду, активно развивающемуся в это время. В наших хозяйствах оценка упитанности зачастую ведется при запуске коров, т. е. в период, когда что-либо исправить невозможно, а для того чтобы спасти животных, после отела необходимо будет применять дорогостоящие профилактические добавки. Наиболее экономически оправданным является контроль упитанности в течение всего периода после 180 дней лактации (для первотелок — 250 дней) путем перевода животных с высокой упитанностью на менее питательный рацион с ограниченным количеством крахмала (концентратов).

Контролировать упитанность ремонтного молодняка следует постоянно после эффективного осеменения, а корректировать ее нужно путем уменьшения содержания концентратов и кукурузного силоса в рационе.

Дача специализированных добавок. Их применение необходимо обосновывать результатами обследования стада и исследования крови. Наиболее часто используемыми у нас в хозяйствах специализированными добавками являются энергетики. Но не во всех хозяйствах получают должный эффект от их применения. Причина этому — использование их без учета вышеназванных факторов. Наибольший эффект от использования энергетиков получают хозяйства, где скот приходит на отел ожиревший или где не уделяют должного внимания решению проблемы поедаемости кормосмеси сразу после отела. С экономической точки зрения выгоднее устранять первопричины, т. е. ожирение и плохую поедаемость смеси, а не осложнение этих нарушений — кетоз. В одном из хозяйств Ленинградской области (племзавод «Гомонтово», средний удой — 12 тыс. л/гол/год) я услышал мнение главного специалиста о том, что попытка спасти животных с ожирением на момент отела с использованием специализированных добавок невыгодна экономически и выгоднее сдать такое животное, чем спасать за счет специализированных добавок, но при этом иметь с ним в дальнейшем много других проблем, чаще всего связанных с воспроизводством.

Заболеваемость коров, особенно в первые месяцы лактации. Этот пункт мы рассмотрели ранее. Здесь важно понимать, что профилактика заболеваний, проявляющихся в первые месяцы после отела, должна проводиться начиная с периода сухостоя.

Наличие санитарной клетки (загона) для больных животных. Это позволит разорвать так называемую эпизоотическую цепь. Больные животные постоянно выделяют во внешнюю среду микроорганизмы, являющиеся причиной или осложняющие течение эндометрита, мастита, ламинита и других воспалительных заболеваний, поэтому нельзя, чтобы больные стояли вместе со здоровыми: это приведет к обсеменению последних микрофлорой, имеющейся у больных.

Правильность процедуры доения и обслуживания оборудования. Данный пункт очень важен для профилактики маститов. Подробное рассмотрение всех моментов требует отдельной статьи, поэтому здесь остановимся на наиболее важных. В случае проблемы маститов и повышенной соматики проводите окунание сосков в дезсредство (Хиколин Пре Пост) до начала процедуры доения. Перед надеванием доильного аппарата соски должны быть сухие, поэтому их необходимо вытереть сухим индивидуальным полотенцем или одноразовой бумажной салфеткой. Не используйте ручной режим доения в современных доильных залах. Правильно отрегулируйте вакуум и регулярно меняйте сосковую резину. Не снижайте поток молока для автоматического снятия доильных аппаратов менее 250 мл. Оптимальным потоком считается 300–350 мл, при этом чем больше продуктивность, тем больше поток. После доения обязательно обработайте соски дезсредством, формирующим каплю на конце соска (Маммибио, Хиколин Пре Пост), а в случае плохих санитарных условий (грязная подстилка, загрязненность стойл фекалиями) используйте дезинфектант, образующий пленку (Хиколин Фитопротект). Обеспечьте коров после доения свежими кормами, чтобы они в течение как минимум первых 30 минут после доения стояли возле кормового стола и не ложились.

Своевременное и полное лечение маститов. Наиболее экономически целесообразным является лечение в период перед запуском, поэтому все субклинические формы маститов (коровы с соматикой свыше 500 тыс.) необходимо лечить в данный период. Клинические формы маститов нужно лечить как можно раньше, используя эффективные (после подтитровки) антибиотики (Пеникан, Мультиджект) и противовоспалительные препараты (Метакам). Также рекомендовано пролонгированное лечение — продолжение введения препаратов после клинического выздоровления в течение двух-трех суток. Такой подход позволит избежать повторного заболевания и добиться более полного излечения. Животные, которые не вылечиваются, должны быть выбракованы из стада. Маститы, которые проявляются сразу после отела, необходимо начинать лечить еще в период сухостоя путем введения животным группы риска пролонгированных антибиотиков — Ветбицина или его аналогов. Для меньшего перезаражения животных в сухостойный период за неделю до отела, когда может открываться сосковый канал, рекомендована обработка сосков пленочным дезинфектантом (Хиколин Фитопротект).

Дача специализированных добавок с органическим цинком, селеном, биотином и высоким содержанием витамина Е (более 1 000 МЕ/гол/сут). Использование органического цинка позволяет снижать соматику молока и укреплять копытный рог. Биотин также повышает крепость копытного рога. Витамин Е и селен являются важными элементами, повышающими иммунитет коров, что способствует уменьшению заболеваемости и более быстрому излечению животных с воспалительными заболеваниями (эндометрит, мастит, ламинит и др.). Важно понимать, что лечебным эффектом данные добавки не обладают, поэтому в случае наличия больных маститом, эндометритом и хромых животных улучшения их состояния можно добиться, только проводя лечение с использованием ветеринарных препаратов, а неизлечимых следует выбраковывать.

Генетика животного. В настоящее время самый высокопродуктивный скот — голштинский. При улучшении генетики скота в хозяйстве важно понимать, что необходимо формировать стада с выравненной генетикой. То есть нельзя смешивать в одном стаде скот с низкой продуктивностью и высокой, т. к. подходы к кормлению высокопродуктивного и низкопродуктивного стада различаются. Выравненность стада по генетике хорошо оценивать по высоте животных: она должна быть как можно более одинаковой.

Правильная организация раздоя (0–90 дней после отела). Важно понимать, что только в этот период мы можем наращивать продуктивность стада в целом за лактацию. Причем каждый дополнительный литр молока, полученный на раздое, позволяет иметь за всю лактацию дополнительно 250–300 л. Используя данное простое правило, можно прогнозировать рост продуктивности животных в стаде. Например: если мы имели в группе раздоя средний удой 25 л, а затем, используя специализированные добавки (Турбостарт), добились удоя на раздое в 30 л, то прогнозируемый рост продуктивности за год одной головы составит от 5 × 250 = 1 250 л до 5 × 300 = 1 500 л. Поэтому экономическую целесообразность применения таких добавок необходимо рассчитывать с учетом затрат на кормление на протяжении всей лактации и прироста продуктивности за всю лактацию, т. к. выгодно вложить больше средств в кормление в первые 90 дней лактации, а затем получать дешевое молоко за счет дешевого кормления после 90 дней лактации, но с большей продуктивностью, достигнутой за счет эффективного раздоя.

Правильная балансировка рациона по энергии, протеину, эффективной клетчатке, макро-, микроэлементам и витаминам. Существует много программ для балансировки рациона, которые используют различные модели прогнозирования удоя с учетом питательных веществ, содержащихся в рационе. Основным критерием оценки качества используемых программ должна быть точность прогнозирования удоя. Сегодня в мире наибольшее распространение приобретает система кормления, которая базируется на разработках Корнелльского университета (США), занимающегося этим вопросом свыше 200 лет. Его программа кормления CNCPS применяется во многих странах с развитым молочным скотоводством. Кроме применения современной программы оптимизации, важно проводить лабораторные анализы имеющихся кормов на показатели, используемые программой оптимизации. Точность анализов во многом определяет точность балансировки рациона.

Качество кормов, заготовленных хозяйством. Это огромный потенциал повышения рентабельности наших предприятий. Заготавливая качественные травянистые корма, можно снизить долю концентрированных кормов (самых дорогих) в рационах. Этот вопрос невозможно полностью разобрать в рамках данной статьи. Остановимся только на перечислении технологических моментов, которые влияют на качество кормов:

В следующей статье мы рассмотрим их более подробно.

Комфортные условия в здании (удобные стойла, кормовой стол, хороший микроклимат и санитарное состояние).

Данный вопрос также очень объемный и требует отдельного рассмотрения. Специалистов должна настораживать ситуация, когда животные не ложатся в стойла, принимают вынужденные позы при кормлении, скапливаются возле поилок, ходят по фекалиям, слабо поедают кормосмесь в центре здания, имеют сходные повреждения в области шеи, подгрудка, конечностей и других частей тела. Все это признаки нарушения комфортных условий содержания животных.

Поводя итог, хотелось бы сконцентрировать внимание на том, что представленные в статье данные — это результат практического опыта работы консультационного отдела ООО «Биоком Агро» в хозяйствах Республики Беларусь, России, в том числе Татарстана, Польши, Турции, США. Сегодня хорошим примером внедрения вышеперечисленных рекомендаций может служить ЧУП «Озерицкий Агро» Смолевичского района. Данное хозяйство, и в частности МТК «Задомля», работает по программе ООО «Биоком Агро» с начала формирования и достигло высоких производственных показателей, сохранило высокую рентабельность молочной отрасли. Это отметил Президент Беларуси при посещении хозяйства в апреле 2015 года.

agriculture.by

Составной частью Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. стала подпрограмма «Развитие молочного скотоводства». Одним из показателей оценки результатов реализации подпрограммы определен «рост товарности молока» в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей с 90 до 92,5%, DairyNews.ru.

Однако единая методика расчета данного показателя отсутствует.

В качестве иллюстрации приведем данные о товарности молока в сельскохозяйственных организациях регионов Северо-Западного федерального округа.

Таблица 1 — Товарность молока в сельскохозяйственных организациях регионов СЗФО за 2013-2015гг., % (рассчитала аспирант СЗНИЭСХ Н.А. Трусова)

Товарность молока растет. Но необходимо разобраться, не происходит ли этот рост «на бумаге», когда при расчете показателя используются «инновационные» методы. Так, например, по данным статистики уровень товарности молока в Республике Карелия и Архангельской области выше 100%, причем, в течение нескольких лет.

Любой показатель – только показатель. Цель, для которой он предназначен, определяет методику его расчета. Как хорошо известно из учебников по экономике (например Малыш М.Н., Смекалов П.В., Трафимов А.Г. и др. «Аграрная экономика: Учебник; Под редакцией М.Н. Малыша – СПб.: Знание, СПбГАУ, 2000, 576с., стр. 300]: «Товарная продукция — часть валовой продукции, проданная ее производителями в порядке реализации, за деньги… Уровень товарности представляет собой процентное соотношение объема товарной продукции к общей сумме валовой продукции». Похожие определения приведены и в других учебниках, в частности в классическом учебнике 1984 года академика Добрынина.

Часть не может быть больше целого. Уровень товарности свидетельствует о сохранности продукции, отсутствии на предприятии бесхозяйственности и прямых потерь продукции, и, дополнительно, насколько зоотехники в хозяйстве «правильно» кормят молодняк в первые месяцы после рождения.

Есть другой оценочный показатель, характеризующий композиционное качество молока, определяемый как отношение объемов так называемого «зачетного молока», т.е. молока, пересчитанного в базисную жирность, к объему произведенного молока натуральной жирности.

Чем выше содержание в молоке жира, тем этот коэффициент больше единицы.

В данном случае не будем акцентировать внимание, что «зачетное» молоко, рассчитываемое через показатели жирности, было одним из главных оценочных показателей в условиях мобилизационной экономики, когда важнейшим продуктом молочной отрасли было стратегически значимое сливочное масло. В рыночной экономике большее значение имеет не жирность, но общее «композиционное качество», совокупная возможность произвести из единицы произведенного сырого молока как можно больший объем пользующейся на рынке спросом молочной продукции, в том числе обезжиренной.

В любом случае, «зачетное молоко» характеризует качество зоотехнической работы, зависит от породы скота, уровня селекционной работы, качества кормов и сбалансированности рациона, отчасти от уровня молочной продуктивности. Сознательную порчу продукта «разбавлением» рассматривать не будем. Здесь специалисты используют другие показатели, например, «точку замерзания».

Таким образом, показатели «товарности» и «зачётности» предназначены для контроля достаточно различных аспектов производственно-хозяйственной деятельности. Когда в угоду «выполнения показателей» программы их объединяют, и «товарность» рассчитывают «с учетом зачётности», т.е. произведенное молоко берут в фактической жирности, а реализованное в зачетной, это экономически неграмотно. Так как данный «инновационный показатель» смешивает совершенно различные характеристики, он теряет свою информативность для выявления и количественной оценки проблем в производственно-хозяйственном процессе, т.е. это, как ни печально, очередная «ошибка».

Автор: KVEDOMOSTI.RU

Источник новости

kvedomosti.ru

Среднюю жирность молока, надоенного (или проданного) за определенный промежуток времени, определяют по формуле

,

,

где  – средняя жирность надоенного (проданного) молока, %;

– средняя жирность надоенного (проданного) молока, %;

∑М1% – сумма 1 %-ного надоенного (проданного) молока, кг;

∑М – сумма надоенного (проданного) молока фактической жирности, кг.

Пример. Необходимо рассчитать среднюю жирность молока, принятого на ферме за сутки, если утром надоено 2250 кг молока жирностью 3,7 %, а вечером – 2400 кг жирностью 3,6 %.

Средняя жирность молока составит:

%.

%.

Жировой баланс составляют при сепарировании молока, производстве масла, наличии в хозяйстве центральной молочной:

Мж.ед.мол = Мж.ед.пр + Мж.ед.отх + Мж.ед.пот,

где Мж.ед.мол – количество жировых единиц в молоке или другом исходном сырье;

Мж.ед.пр – количество жировых единиц в продукте;

Мж.ед.отх – количество жировых единиц в отходах;

Мж.ед.пот – количество жировых единиц, потерянных в процессе производства.

Пример. После сепарирования 1000 кг молока жирностью 3,5 % получено 150 кг сливок жирностью 23 % и 850 кг обрата, содержащего 0,05 % жира.

Из жирового баланса потери жировых единиц (в %) составят:

.

.

Подставив данные, получим:

%.

%.

Потери жира не должны превышать предельно допустимых норм.

Получить молоко (сливки) заданной жирности можно путем смешивания исходных продуктов, в одном из которых жира содержится больше, чем в получаемом, а в другом – меньше. Для расчетов используют различные методики.

Пример. Имеется молоко жирностью 4,05 % и обрат, содержащий 0,05 % жира. Необходимо получить 2 т молока жирностью 2,5 %. Рассчитать, сколько следует взять исходного молока и обрата.

Решение. 1. Используем правило квадрата.

2,5

4,05 2,45 ч

4,05 2,45 ч

0,05 1,55 ч

На одной из сторон квадрата (обычно это делают на левой стороне) проставляют жирность исходных продуктов: вверху – большую (4,05), внизу – меньшую (0,05), а на пересечении диагоналей ставят нужный процент жира (2,5). Затем по диагоналям производят вычитания (от большего вычитают меньшее) и полученные результаты (2,45 и 1,55) проставляют в противоположных углах квадрата. По квадрату видно, что исходного продукта, который имеет жирность 4,05 % (молоко), необходимо взять 2,45, а продукта, имеющего жирность 0,05 %, – 1,55 части. При необходимости количество исходных продуктов, которое следует взять, можно выразить в процентах (молоко – 61,25 %, обрат – 38,75%). Следует помнить, что всегда больше берут того исходного продукта, жирность которого ближе к жирности получаемого продукта.

Затем части исходных продуктов складываем (2,45 + 1,55 = 4,0) и узнаем, сколько получаемого продукта приходится на 1 часть (2000 кг : : 4 ч = 500 кг). После этого определяем, сколько необходимо взять исходных продуктов, чтобы получить 2 т молока жирностью 2,5 %: молока – 1225 кг (500 × 2,45), обрата – 775 кг (500 × 1,55).

Проверка (по жировому балансу):

1225 × 4,05 = 4961,25 ж.ед.;

775 × 0,05 = 38,75 ж.ед.;

4961,25 + 38,75 = 5000 ж.ед. – количество жировых единиц в исходном сырье;

2000 × 2,5 = 5000 ж.ед. – количество жировых единиц в полученном продукте.

2. Используем правило треугольника.

2,5

4,05 4 ч 0,05

У основания равнобедренного треугольника проставляем жирность исходных продуктов: слева – большую (4,05), справа – меньшую (0,05), а на вершине – нужный процент жира (2,5). По сторонам треугольника производим вычитания (от большего – меньшее) и результаты записываем на соответствующей стороне. Медианы треугольника показывают, по скольку частей необходимо взять исходных молока и обрата, чтобы получить 4 части молока жирностью 2,5 %. Далее решение выполняется так же, как и с помощью квадрата.

3. Можно также применить систему двух уравнений. Количества исходных молока и обрата, которые необходимо взять для получения 2 т молока жирностью 2,5 %, обозначим соответственно через «х» и «у». Тогда получим систему двух уравнений, решив которую, мы узнаем, сколько необходимо взять молока и обрата:

Задание 1. Какой объем в литрах занимают 350 и 900 кг молока, если плотность составляет 1,030?

Задание 2. На молочный завод доставлено 1 200 л молока с содержанием жира 3,2 %, белка 2,9 %. Сколько нужно сдать молока дополнительно, если задание продажи составляет 11 000 кг?

Задание 3. Определить среднюю жирность молока, проданного за три дня, на основании данных табл. 5.1.

Т а б л и ц а 5.1. Определение средней жирности молока

| Дни | Продано, кг | Жирность, % | Количество 1%-ного молока, кг |

| 1 | 1025 | 3,6 | |

| 2 | 575 | 3,9 | |

| 3 | 2325 | 3,2 | |

| И т о г о … |

Задание 4. Определить, за какое количество молока будет производиться оплата и какова средняя жирность, если хозяйство в 1-й день продало на молочный завод 920 кг молока жирностью 3,8 %, а во второй день было надоено 1200 л молока жирностью 3,2 %. Товарность проданного молока составляет 98 %.

Задание 5. Имеется 100 кг молока жирностью 3,8 % и 200 кг сливок жирностью 40 %. Необходимо получить сливки путем нормализации с жирностью 30 %. Сколько сливок возможно получить?

studfiles.net

Молоко — секреторная жидкость, вырабатываемая молочными железами млекопитающих животных.

Молоко является полноценным пищевым продуктом, занимает среди других продуктов особое положение. И.П. Павлов называл молоко исключительной пищей, приготовленной самой природой, которую можно принимать как при слабых и больных желудках, так и при многих тяжелых заболеваниях. Молоко используется для изготовления масла, сыра сметаны, творога и других молочных продуктов.

Молочная железа представляет собой железистую ткань, имеющую громадное число микроскопически малых полостей (шарообразных) — альвеол, выстланных однослойным эпителием, в которых из притекающей к ним крови происходит образование молока. В клетках эпителия идет синтез всех составных частей молока, отличных от составных частей крови. Образовавшееся молоко изливается в альвеолы, откуда по узким канальцам, соединяющимся с другими такими же канальцами, поступает в более широкие протоки и в молочную полость, открывающуюся соском на вымени, через который выдаивается молоко.

Главными составными частями молока являются: белки, молочный жир, молочный сахар, минеральные, органические соли и витамины. Белки молока — казеин, альбумин и глобулин — содержат все необходимые для построения тканей аминокислоты. Казеин (около 80% всех белков молока) в воде не растворяется, в молоке находится в виде кальциевой соли, которая дает коллоидный раствор. Под влиянием кислот казеиново-кальциевая соль теряет кальций и казеин выпадает, давая хлопья или сгусток, что происходит при скисании молока (образование в молоке молочнокислыми бактериями молочной кислоты). Казеин, выпавший из молока, после некоторой обработки дает творог. Молочная жидкость, оставшаяся при отделении казеина, называется сывороткой. При внесении в молоко сычужной закваски казеин дает сгусток — параказеин, образующий после созревания сыр.

Молочный жир находится в молоке в виде мельчайших жировых шариков (невидимых простым глазом, величиной в среднем ок. 2μ, которые при спокойном состоянии молока поднимаются вверх (отстаивание сливок). Поэтому перед отпуском молока потребителю и определением жирности молока необходимо перемешивать. Благодаря тому, что жировые шарики легче молока, можно отделить жир молока (сливки) на специальных аппаратах - сепараторах. Оставшееся после выделения жира молоко называется обезжиренным (подснятое, обрат) и содержит сотые доли процента жира (0,05%), остальные составные части молока не изменяются. Молочный сахар растворяется в воде, он примерно в 6 раз менее сладок, чем свекловичный, растворимость его в воде раз в 10 ниже растворимости свекловичного сахара. Белки молока, молочный жир и молочный сахар благодаря своим свойствам и физическому состоянию отличаются способностью усваиваться человеческим организмом на 96—98%, что вместе с наличием в молоке витаминов, минеральных и органических солей делает его ценным пищевым продуктом, дающим организму не только материал для построения тканей, но и энергию для всех протекающих в ном процессов.

Для пищевых целей используется как в натуральном виде, так и в переработанном молоко многих с.-х. животных: коров, коз, буйволиц, верблюдиц, самок северного олеия, зебу, овцы, кобылицы. Промышленное значение имеет главным образом коровье молоко. Состав молока изменяется в зависимости от вида животного. Например, самка северного оленя, живущая в условиях сурового климата, в который попадает и оленёнок после рождения, даёт молоко жирностью до 20%; родившийся жеребёнок не нуждается в таком количестве жира, поэтому молоко кобылиц содержит приблизительно 2% жира (жир дает в организме при питании наибольшее количество тепла — калорий — но сравнению с другими составными частями пищи). Молочный скот горных районов имеет более жирное молоко, чем скот, живущий в низменных местах.

Наиболее важными факторами, влияющими на состав молока, являются удойный период, кормление, порода скота. Молоко первых дней после отёла животного (5—6 дней) называется молозивом и используется на кормление детёныша. Такое молоко имеет густую консистенцию, тёмно-жёлтый цвет, содержит значительное количество белков — до 10—20%, причем главным образом альбумина и глобулина, поэтому оно не выдерживает нагревания (пастеризации). В производстве молозиво не используется. Для непосредственного употребления первые 7 дней после отёла молоко коров в продажу не допускается. В течение 7—10 дней молозиво переходит в молоко обычного состава, а затем постепенно с удлинением дойного периода содержание в нём жира и белков повышается. Наибольшей жирности молоко достигает в конце дойного периода (перед запуском коровы). Таким образом, летом молоко коровы обычно менее жирное, чем осенью. Молоко отдельных коров имеет большую разницу в составе в течение года, чем молоко товарное от целого стада, включающего коров с различными дойными периодами.

Молоко перед запуском животного нередко приобретает горклый вкус, солоноватость и непосредственно в пищу не должно употребляться. Дойный период у разных животных продолжается различное время: у коровы 9—10 месяцев, у лошади около 7 месяцев, у овцы 5 месяцев. Основные составные части кормов непосредственно в молоко не переходят; в организме коровы и в молочной железе они перерабатываются, давая белки, жиры, молочный сахар и другие части молока, но некоторые, обычно специфические, вещества кормов (алкалоиды, глюкозиды) могут переходить в молоко, придавая ему посторонние привкусы и запахи. Нормальное молоко должно иметь вкус и запах, характерные для молока данного животного. Корм, содержащий эфирные масла, алкалоиды, вызывает появление в молоке привкуса и запаха этих веществ. К таким порокам можно отнести горький вкус от полыни, луковый, чесночный вкус — от дикого лука, чеснока, кормовой — от сурепицы, репы и т. д. Эти пороки передаются вырабатываемым из такого молока маслу, сыру и другим молочным продуктам. Из кормов в молоко переходят многие витамины и частично минеральные соли, а также микроэлементы. Зелёные корма богаче содержанием витаминов, и поэтому летнее молоко более ценно по содержанию витаминов, хотя путём витаминизации кормов можно обогатить витаминами и зимнее молоко (дача силоса, облучение ультрафиолетовыми лучами, введение препаратов витаминов и т. д.).

Молоко коровье, поступавшее в торговую сеть в СССР, должно было иметь жира не менее 3,2 г в 100 мл (сравните с сегодняшней ситуацией!), хотя в среднем жирность коровьего молока в СССР составляла 3,9 г/100 мл.

Жирность молока подвержена большим колебаниям и в известной степени зависит от породы коров. Так, коровы красного горбатовского скота (Горьковской области) давали молоко в среднем жирностью 4,34 г/100 мл, латвийской бурой — 4,32, ярославской — 4,0, холмогорской — 3,74, красной степной — 3,76, а коровы остфризской породы — 3,34 г/100 мл.

Содержание сухого обезжиренного остатка не должно было быть ниже 8%.

Молоко должно было быть свежим с кислотностью, близкой к кислотности свежевыдоенного молока. В бутылочном пастеризованном молоке кислотность допускалась не выше 21° Т, во фляжном — 22° Т. Такая кислотность, несколько повышенная по сравнению с кислотностью свежевыдоенного молока (16—18° Т), указывала на начавшееся, но еще не сказываюшееся на вкусе молочнокислое брожение. При кислотности около 26—27° Т появлялась лёгкая кислотность вкуса молока, а при 29—30° Т оно при кипячении свертывалось.

Коровье молоко является основным сырьем для изготовления масла, сыра и других молочных продуктов. Коровье молоко обязательно пастеризуется. Пастеризация (чаще при температуре от 70 до 85°) не уничтожает всю микрофлору (остаются обычно десятые или сотые проценты начальной микрофлоры) и поэтому в молоке всегда имеются бактерии. В зависимости от общего количества бактерий и титра кишечной палочки молочные предприятия могут выпускать бутылочное молоко категории А с содержанием не более 7500 бактерий в 1 мл, Б — 150000, В — 400000 бактерий и пастеризованное фляжное молоко — 500000 бактерий в 1 мл. Одновременно в таком молоке допускается 1 бактерия кишечной палочки в 3 мл молока категории А и в 0,3 мл молока категорий Б и В.

Питательная ценность коровьего молока определяется содержанием жира, белков, молочного сахара, а также витаминов. Молоко содержит большинство известных витаминов, хотя многие из них в малых количествах. Более богато витаминами только что выдоенное молоко: витамина С — около 2мг%, В2 — 0,15, Е — 0,15, В12 — 0,1, значительно меньше витамина А — около 0,03 мг% и особенно D — 0,00005 мг%. Содержание витаминов в коровьем молоке очень колеблется и связано с индивидуальными особенностями коров, их кормлением, сохранением молока и т. д. Например, количество витамина А в молоке изменяется от тысячных мг% до десятых мг%, в зависимости от корма (зеленый корм, силос, старое сено, солома), витамина С — от 2,5 до 0,5 мг% у различных коров. Уменьшение количества витаминов связано с действием на молоко кислорода воздуха. Многие витамины — D, Е, В1, В2, отличающиеся стойкостью, сравнительно мало изменяются при пастеризации, хранении молока (уменьшение на 10—20%). Переработка молока вызывает перераспределение витаминов, например, при переработке на масло витамины, растворимые в жире (А, Е, D) переходят в большинстве своем в масло, а водорастворимые остаются в обезжиренном молоке и пахте; при получении творога с сывороткой также удаляется значительная часть водорастворимых витаминов.

Питательная ценность коровьего молока может быть различной в зависимости от его составных частей. При среднем составе коровьего молока — жира 3,9 г/100 мл, белковых веществ 3,3% и молочного сахара 4,7% — калорийность 100 г молока составляет 69,1 ккал. Коровье молоко должно иметь чистый вкус, без посторонних привкусов и запахов. Цельное молоко — белое, со слегка желтоватым оттенком, без всякого осадка. Обезжиренное молоко — белое со слегка синеватым оттенком.

Кулинарное использование молока многообразно. Молоко — полноценное сырьё для приготовления первых, вторых, сладких блюд, соусов, теста, кондитерских изделий. Лёгкость и полнота усвоения молочных супов, каш, киселей, мороженого, сладких молочных соусов, кремов и т. п. делают их незаменимыми для диетического и детского питания. Широко известно благотворное воздействие кисломолочных продуктов — простокваши, кефира, ацидофилина и др. — при лечении некоторых желудочно-кишечных заболеваний. При некоторых заболеваниях врачи рекомендуют обезжиренное молоко как для непосредственного использования в пищу, так и для приготовления на нём различных диетических кушаний. Все другие молочные кушанья, в особенности сладкие блюда, обычно приготовляются на цельном молоке. Возможность использования молока для приготовления блюд так называемой быстрой кухни (блюда быстрого приготовления) представляет весьма ценное качество молока.

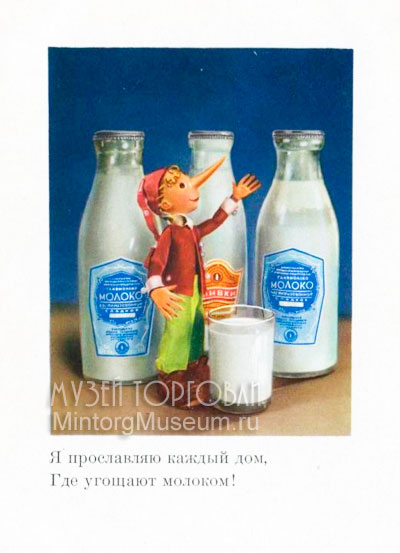

На этой странице можно узнать о торговле молоком.

Альбуминное молоко

Йогурт

Кефир

Консервы молочные

Масло сливочное

Молоко сгущёное цельное с сахаром (сгущёнка)

Молоко сухое

Молоко сухое обезжиренное

Молоко сухое полужирное

Молоко сухое солодовое

Молоко сухое цельное

Молочнокислые диетические продукты

Молочноконтрольная станция

Молочные концентраты

Молочные продукты

Молочные фляги

Молочный сахар, лактоза

Простокваша

Сливки

Сметана

Упаковка молочная - тэтраэдры

Обсуждение статьи, дополнения и вопросы на форуме

www.mintorgmuseum.ru

Составной частью Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. стала подпрограмма «Развитие молочного скотоводства». Одним из показателей оценки результатов реализации подпрограммы определен «рост товарности молока» в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей с 90 до 92,5%, DairyNews.ru.

Однако единая методика расчета данного показателя отсутствует.

В качестве иллюстрации приведем данные о товарности молока в сельскохозяйственных организациях регионов Северо-Западного федерального округа.

Таблица 1 — Товарность молока в сельскохозяйственных организациях регионов СЗФО за 2013-2015гг., % (рассчитала аспирант СЗНИЭСХ Н.А. Трусова)

Товарность молока растет. Но необходимо разобраться, не происходит ли этот рост «на бумаге», когда при расчете показателя используются «инновационные» методы. Так, например, по данным статистики уровень товарности молока в Республике Карелия и Архангельской области выше 100%, причем, в течение нескольких лет.

Любой показатель – только показатель. Цель, для которой он предназначен, определяет методику его расчета. Как хорошо известно из учебников по экономике (например Малыш М.Н., Смекалов П.В., Трафимов А.Г. и др. «Аграрная экономика: Учебник; Под редакцией М.Н. Малыша – СПб.: Знание, СПбГАУ, 2000, 576с., стр. 300]: «Товарная продукция — часть валовой продукции, проданная ее производителями в порядке реализации, за деньги… Уровень товарности представляет собой процентное соотношение объема товарной продукции к общей сумме валовой продукции». Похожие определения приведены и в других учебниках, в частности в классическом учебнике 1984 года академика Добрынина.

Часть не может быть больше целого. Уровень товарности свидетельствует о сохранности продукции, отсутствии на предприятии бесхозяйственности и прямых потерь продукции, и, дополнительно, насколько зоотехники в хозяйстве «правильно» кормят молодняк в первые месяцы после рождения.

Есть другой оценочный показатель, характеризующий композиционное качество молока, определяемый как отношение объемов так называемого «зачетного молока», т.е. молока, пересчитанного в базисную жирность, к объему произведенного молока натуральной жирности.

Чем выше содержание в молоке жира, тем этот коэффициент больше единицы.

В данном случае не будем акцентировать внимание, что «зачетное» молоко, рассчитываемое через показатели жирности, было одним из главных оценочных показателей в условиях мобилизационной экономики, когда важнейшим продуктом молочной отрасли было стратегически значимое сливочное масло. В рыночной экономике большее значение имеет не жирность, но общее «композиционное качество», совокупная возможность произвести из единицы произведенного сырого молока как можно больший объем пользующейся на рынке спросом молочной продукции, в том числе обезжиренной.

В любом случае, «зачетное молоко» характеризует качество зоотехнической работы, зависит от породы скота, уровня селекционной работы, качества кормов и сбалансированности рациона, отчасти от уровня молочной продуктивности. Сознательную порчу продукта «разбавлением» рассматривать не будем. Здесь специалисты используют другие показатели, например, «точку замерзания».

Таким образом, показатели «товарности» и «зачётности» предназначены для контроля достаточно различных аспектов производственно-хозяйственной деятельности. Когда в угоду «выполнения показателей» программы их объединяют, и «товарность» рассчитывают «с учетом зачётности», т.е. произведенное молоко берут в фактической жирности, а реализованное в зачетной, это экономически неграмотно. Так как данный «инновационный показатель» смешивает совершенно различные характеристики, он теряет свою информативность для выявления и количественной оценки проблем в производственно-хозяйственном процессе, т.е. это, как ни печально, очередная «ошибка».

Автор: Агентство АгроФакт

xn----7sbbk1a7aifeu8l.xn--p1ai

Как обстоит дело в России с производством и потреблением молочных продуктов? Какие мифы имеются в отношении этих простых явлений? Насколько далеко мы отстоит от норм по потреблению молочных продуктов? И какова роль импорта молока для россиян? Может ли Россия обойтись без импорта?

1. Немного истории

В конце советского периода норма потребления молока и молочных продуктов в пересчете на молоко составляла 390 кг на человека в год. И «Продовольственная программа», принятая при Л.И.Брежневе в 1980 г., ставила задачу достичь этой отметки за счет собственного производства, для чего планировалось довести объем производства молока в СССР до 97 млн. т. В наше время, когда советская статистика умалчивается, дабы не ронять тень на современные показатели, не принято вспоминать, что к 1990 г. СССР вплотную подошел к этой отметке: на человека приходилось 380 кг молока в год. Напомню, что сейчас на человека приходится около 230 кг молока в год. Да и сама рациональная норма потребления вдруг стала предметом обсуждения, снизившись в 2010 г. до 340 кг.

Можно рассуждать, что советский период был временем лихих приписок, но вряд ли исключительно этим можно объяснить такой отрыв в производстве молока по сравнению с нашими днями. Сегодняшнее поголовье крупного рогатого скота (КРС) соответствует состоянию, которое было в стране после коллективизации в 1933-1934 гг. (менее 4 млн. голов). Как результат, объем производства молока в 2008 году был сопоставим с его уровнем в 1958 году (см.: Интервью с академиком РАСХН И.Г.Ушачевым в журнале «Агрокредит», 2009 г.: http://www.vniiesh.ru/publications/Stat/4945.html). Производство молока на душу населения составило в 2008 г. всего 228 кг.

2. Сегодняшнее состояние дел

Общий объем производства сырого молока в стране в 2010 г. составил 31,9 млн.т. Можно, конечно, пенять на засуху, но напомню, что в 2009 г. молока произвели немногим больше – 32,6 млн.т. Менее половины этого объема идет на промышленную переработку, являясь так называемым товарным молоком, производимым преимущественно сельскохозяйственными предприятиями. В 2010 г. в «десятку» лидеров по производству молока в сельхозпредприятиях входили (в порядке убывания объемов производства): Республика Татарстан, Краснодарский край, Московская область, Алтайский край, Ленинградская область, Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Новосибирская, Кировская, Вологодская области.

Молочное животноводство характеризуется удивительной стабильностью: за период 2000-2008 гг. роста почти не было, символические 102% (См.: Ушачев И.Г., Серков А.Ф. Состояние и проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны/ Материалы всероссийского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства: http://www.vniiesh.ru/publications/Stat/4949.html). Почти десятилетний период относительного благополучия аграрного сектора практически ничего не дал молочному животноводству. Тут нелишне напомнить, что мясного направления животноводства у нас практически нет. Буквально единичные проекты. В целом, говядина у нас производится как побочный продукт молочного животноводства. Целевым образом говядину почти не выращивают (менее 10% поголовья КРС), идет лишь отбраковка молочного стада. Но даже с учетом того, что почти все наше животноводство – молочное, роста в производстве молока практически нет.

Стагнация в производстве сырого молока соседствует с ростом потребительского рынка. Разница покрывается импортом. Сегменты молочного рынка резко различаются степенью самообеспечения. Самая высокая доля самообеспеченности россиян в сегменте цельномолочной продукции (питьевое молоко и питьевые кисломолочные продукты, включая сметану), куда и уходит большая доля сырого товарного молока (70%). Остальные 30% сырого молока распределяются между производителями сыров, масла, сухого и концентрированного молока. Очевидно, что от дефицита на этих рынках нас спасает только импорт (табл.1-2).

Таблица 1. Объем рынка сливочного масла в РФ, тыс. т.

| Годы | Общий рынок | Производство | Импорт | Доля импорта, % |

| 2000 | 304,8 | 230,6 | 74,2 | 24,3 |

| 2005 | 373,4 | 229,4 | 144 | 38,6 |

| 2009 | 317,4 | 215,2 | 102,2 | 32,2 |

| 2010 | 315,7 | 205,2 | 108,9 | 34,5 |

Таблица 2. Объем рынка сыра в РФ, тыс.т

| Годы | Общий рынок | Производство | Импорт | Доля импорта, % |

| 2000 | 301 | 220 | 81 | 26,9 |

| 2005 | 617 | 371 | 246 | 39,9 |

| 2009 | 787,6 | 428,2 | 359,4 | 45,6 |

| 2010 | 864,5 | 433,4 | 431,1 | 49,9 |

Есть две основные причины, объясняющие высокую долю импорта молочных продуктов. Первая – нехватка сырого молока для обеспечения перерабатывающей промышленности. Поскольку объем производства товарного молока в стране практически не растет, то дефицит потребительского рынка все в большей степени покрывается импортом молочных продуктов. Прирост потребления молочных продуктов в 2010 г. составил 12%, что контрастирует со стагнацией в производстве сырого молока. Но этим дело не исчерпывается.

Вторая причина – цена на сырое молоко и техническая отсталость перерабатывающих предприятий. Рост цен на сырое молоко в сочетании с технической отсталостью предприятий перерабатывающей промышленности делает их продукцию дорогой в сравнении с импортом. Мы сейчас не разбираемся в технологиях удешевления импортных продуктов, сводящихся в том числе к мерам господдержки. Ценовая конкуренция, какова бы ни была ее природа, способна разорить отечественных переработчиков. Но этот тезис актуален только по отношению к определенным видам молочных продуктов. Дело в том, что есть продукты, импорт которых крайне затруднен (малый срок хранения, большие транспортные издержки на единицу товара и пр.). Это так называемая цельномолочная продукция (питьевое молоко и все питьевые кисломолочные продукты, включая сметану). В этом товарном сегменте производство и потребление во времени почти совпадают. В отсутствии конкуренции со стороны импорта цельномолочный сегмент успешно развивается, вовлекает около 70% ресурсов товарного молока. Но есть рынки, где ценовая конкуренция с импортом вполне актуальна – это рынки сливочного масла, сыров, сухого и концентрированного молока, поскольку эти молочные продукты легко транспортируются и имеют длительный срок хранения. И там цена на сырое молоко играет огромную роль. Мировые цены делают неконкурентными наших переработчиков, особенно сыроделов и производителей сухого молока, которые работают на устаревшем оборудовании в условиях дорогого сырья. В результате, при общей доле самообеспеченности молочными продуктам примерно на 80%, доля собственного производства на рынке масла в 2010 г. составила 66%, на рынке сыров – 50%, на рынке сухого и концентрированного молока – 32%.

Но даже вместе с таким обильным импортом среднедушевое потребление молока и молокопродуктов составляет 88% от нормы. Конечно, высокодоходные группы потребляют больше. Но в целом, в 2008 г. ниже рациональной нормы потребляли молока и молокопродуктов примерно 80% населения страны. Повторюсь, что даже этот уровень потребления достигается с помощью импорта.

3. Международные сравнения и система приписок

Чтобы понять серьезность проблемы достаточно сравнить потребление некоторых продуктов в России и в других развитых и не очень развитых странах. Сравнивать со всем миром, конечно, нельзя, но со странами Северной Европы можно, хотя бы потому, что ассортимент вовлекаемых в питание продуктов у нас схож (табл.3 составлена по данным Российского союза предприятий молочной отрасли).

Таблица 3. Потребление молочных продуктов в некоторых странах мира в 2009 г., кг/чел. в год.

| Страны | Молоко питьевое | Масло сливочное | Сыр |

| Россия | 69 | 2,5 | 5,9 |

| Австралия | 116 | 3,8 | 12,0 |

| США | 81 | 2,3 | 14,9 |

| Канада | 83 | 2,8 | 12,1 |

| Норвегия | 92 | 3,9 | 15,0 |

| ЕС 27 | 63 | 3,5 | 16,5 |

| Уругвай | 73 | 1,5 | 6,0 |

Кстати, о приписках. Действительно, в советское время существовала практика приписок. Приписки шли от директоров колхозов и совхозов, потому что чем больше они показывали результаты, тем больше средств получали на следующий год.

Но в наше время практику «накручивания цифр» довели до высшего пилотажа. В нынешней системе статистического учета сокрыты колоссальные резервы для завышения показателей производства молока. Дело в том, что статистика оперирует валовым показателем производства молока в хозяйствах всех форм собственности. Менее половины приходится на сельхозпредприятия: в 2009 г. сельхозпредприятия производили 44,5% валового объема сырого молока (14494,8 млн.т), в 2010 г. – 44,9% (14308,3 млн.т). Остальное молоко приходится на личные подсобные хозяйства (ЛПХ), крестьянские фермерские хозяйства (КФХ) и индивидуальных предпринимателей. И это при том, что, по данным последней сельскохозяйственной переписи, 2/3 ЛПХ не держат скот.

Но есть другой показатель – товарное молоко, то есть сырое молоко, поступающее на переработку. Оказывается, что ЛПХ и КФХ, формируя половину валового производства, практически ничего не отправляют на переработку, являясь фантастически удобной возможностью декларировать нужные объемы производства молока. Дескать, молоко произведено, но на переработку не поступило, удовлетворяя внутренние потребности производителей. И проверить это невозможно, поскольку учету и контролю подлежит только товарное молоко. Сколько произвел молока для собственного потребления дядя Ваня – судим с его слов.

По той же логике завышают валовые показатели крупные животноводческие хозяйства, которые рисуют объемы внутренних расходов молока, например, на выпаивание телят. Но, может, телятам вместо молока давали молочную смесь? Объемы товарного молока ни один хозяйствующий субъект не будет завышать, поскольку с него платят налоги, оформляют его движение контрактами, тогда как валовое производство молока – легко рисуемая величина. Поскольку контрольно-целевые показатели по молоку очень внимательно отслеживаются федеральным министерством, то губернаторы весьма заинтересованы в росте валовой цифры. Статистика искажается, потому что губернаторы активно участвуют в борьбе за бюджетные деньги. Ведь бюджетные средства получают не конкретные предприятия по результатам их деятельности, а субъекты федерации. Отсюда многие эксперты более достоверной информацией считают объем товарного молока, которое пошло на промышленную переработку. Товарную продукцию можно отслеживать через налоговую инспекцию, через финансовые службы. В России из 32 млн. т молока, которое мы, согласно статистике, ежегодно производим, только 13,5 является товарным. ЛПХ дает красивую цифру, но отношение к ней у специалистов весьма скептическое.

Вернемся к потреблению. 230 кг на человека в год – это если считать по валовому показателю. То есть с учетом виртуального молока, скрытого в категории валового производства. Если считать по товарному молоку, то ситуация из печальной переходит в катастрофическую. Напомню, что советская норма потребления – 390 кг. Но современная российская наука считает, что вполне достаточно 340 кг. Кто после этого будет спорить, что наука верно служит власти.

И хотя нет такого документа аграрной политики, где не ставили бы жирный восклицательный знак напротив молока, его производство не удается нарастить. Молочное животноводство стагнирует, что не может не отразиться на перерабатывающей отрасли. Впрочем, в переработке молока ситуация резко различается. Перерабатывающие предприятия тем успешнее, чем более защищены от конкуренции спецификой продукта. Успешные предприятия по производству цельномолочной продукции контрастируют с умирающими предприятиями по производству сыра и сухого молока, не выдерживая конкуренции с импортом. Вот такая общая ситуация.

***

Статья подготовлена в рамках индивидуального исследовательского проекта №10-01-0056 «Модели поведения участников продовольственных рынков в рамках реализации доктрины продовольственной безопасности РФ» при поддержке Программы «Научный фонд ГУ-ВШЭ».

kapital-rus.ru