Содержание

Читать онлайн «Молоко волчицы» — Губин Андрей Тереньтьевич — RuLit

За обилие наград Спиридона Васильевича до конца жизни будут называть полковником.

Ну, вот и весь рассказ о казаках нашей станицы. Но когда я останавливался здесь, меня просили продолжить, что было дальше, интересуясь и казачьей стариной; уже позолоченной временем.

«Я пил — и думою сердечной Во дни минувшие летал, И горе жизни скоротечной, И сны любви воспоминал»*.

_______________

* А. С. Пушкин «Друзьям».

П р е д а н ь я с т а р и н ы г л у б о к о й, элегий песенный полет, я помнил вас, хранил до срока, и час пробил — как мой пробьет: все уплатив по звездным ссудам, что брал, молясь одной звезде, хочу уйти пустым сосудом, оставив зерна в борозде.

Так оставляли мои предки в земле родной и честь, и прах, когда станицы были редки в суровых, словно смерть, горах — у медных скал, в лесах зеленых, среди лазоревых лужков. ..

..

Немало шкур сползло соленых с ладоней пришлых мужиков. Пригнали нас с раздольной Волги к порогу ада — на Кавказ. Болота, кручи, змеи, волки да в небесах Эльбрус алмаз. Боролись. Гибли. Обживались. Станицу строили в глуши. Вокруг станицы волновались шумящим морем камыши. Из камышей вставало Солнце. А также с визгом и л ь а л л а х из камышей летели горцы на злых и тонких скакунах — на русский стан, дать русским сдачи, арканить баб, бить наповал…

Передовой пикет казачий сигнальный выстрел подавал. И, резво покидая степь, бегут мужички вязкой тиной — с детьми, узлами и скотиной — во храм, где на воротах цепь. Бегут с недопеченным хлебом, недоварив в котлах обед. И поп мужик служил молебен о даровании побед. И бабий крик разноголосый мял мощный колокола гуд. А мужики, бросая косы, на горцев с пиками идут.

Так стал переселенец сельский, когда стояли биваком, сын Старицких, мужик расейский, заядлым терским казаком. Теперь он не подвластный мерин: терпи — и будешь атаман.

Тогда казак себе отмерил две балки, рощу и лиман. Зажил уверенно и мерно. Как тесно стало им в избе с подругой лет, Маланьей верной, он хату выстроил себе, с весны ломая синий камень. Темна светелка и тиха, мол, не красна хата углами, а пирогами. Петуха и кошку первыми — обычай — пустили в хате походить. Явился поп в святом обличье, кадилом дымным стал кадить.

Чтоб черт в дому не строил козней, чтоб был всегда в печи пирог, Парфен, подвыпивший и грозный, прибил подкову на порог. А домовой сам поселился в трубе и вьюшками гремел. Хозяин дома веселился — рубли в загашнике имел. И жбан ведерный чистой водки был выставлен крапивы злей. И пели песенные глотки, и пили до зеленых змей.

Парфен был малый со смекалкой. Открыв лавчонку за углом, он надпись озарил мигалкой: «Торговый и питейный дом». Он мазал деревянным маслом копну заржавленных волос. И, башлыком покрывшись красным, ходил на сход, как повелось. Вставал чуть свет. От ранней рани трудился день. По вечерам ходил к любовнице как в баню, а в баню — словно в божий храм. С крестом на шее, по субботам, велев поставить самовар, он сто пудов — мякину с потом водой подкумскою смывал. И из предбанника с разбега, в чем мать родная родила, катался он в сугробах снега, как конь, порвавший удила. Потом к столу. В дурманной лени, смеясь, щипать за спины снох, пить чай-китай до отупленья и спать, не чуя задних ног.

По вечерам ходил к любовнице как в баню, а в баню — словно в божий храм. С крестом на шее, по субботам, велев поставить самовар, он сто пудов — мякину с потом водой подкумскою смывал. И из предбанника с разбега, в чем мать родная родила, катался он в сугробах снега, как конь, порвавший удила. Потом к столу. В дурманной лени, смеясь, щипать за спины снох, пить чай-китай до отупленья и спать, не чуя задних ног.

Считал он: дочки сын полезней: мол, сын не из дому, а в дом. Лечился он от всех болезней молитвой, чаркой и трудом. Бывало, столб спиной разломит иль закружится голова — идет грести валы соломы, плести плетни, колоть дрова…

Чекмень Парфена не лицован. Парфен умел читать Псалтырь. Задорно пел стихи Кольцова, как шел с косой в степную ширь. Давал шлепки Гаврюшке, Машке, когда под вечер — «Тише ешь!» — хлебали, все из общей чашки по старшинству густой кулеш. Стояла в бочке арака. Ночами шли сюда с посудой. Давал и в долг — не дуракам: его спаси, а он осудит. Когда метель гудит по трубам, замок навесив на корчму, под кисло пахнущим тулупом ночами думал: что к чему. Он жил, считай, во время оно, у бога милостей моля, слуга отечества и трона и враг мюридов Шамиля.

Когда метель гудит по трубам, замок навесив на корчму, под кисло пахнущим тулупом ночами думал: что к чему. Он жил, считай, во время оно, у бога милостей моля, слуга отечества и трона и враг мюридов Шамиля.

Супруга верная Маланья, рога крутившая быкам, когда прошла пора пыланья, как стог, разлезлась по бокам и мужа стала звать «медведь мой». Еще с российского села полночной, чернокнижной ведьмой за щучью извороть слыла. Забот и дел немало разных. Пахала, сеяла она. Носила восемь юбок в праздник, да так, чтоб каждая видна. С ружьем в телеге в поле жала — умела и кинжал держать — и тут же под копной рожала и продолжала жито жать. В руках держала мужа цепко: гулять гуляй, но не блуди.

Парфен пустил по пузу цепку. Часы как орден на груди.

В Подкумке век бежит вода. Текут года. Летят года. Всю жизнь мечтал сходить Парфен в Ерусалим, к горе Афон. Но накопил под старость гривен, слепил кувшин, в огне обжег. Со звоном красномедный ливень пролился в глиняный горшок. Догляда требовали лавка и самогонный инструмент. А там, поди, у г р о б а давка — в Ерусалим все не момент. Имел коней, детей и дроги. Осьмидесяти с лишним лет он при достатке умер в боге, пропев духовный стих-куплет. Он загодя себе могильный отмерил дом перед концом. Каменотес рукою пыльной на камне начертал резцом: «Покойся, раб, и жди восстанья, для вековечного блистанья, при трубах Страшного суда». И камень приволок сюда, где нет забот, где сладок сон, где спит мой дед, где счастлив он. И тем гранитом привалили Парфена утлую ладью. И все покойника хвалили — и поминальную кутью.

Догляда требовали лавка и самогонный инструмент. А там, поди, у г р о б а давка — в Ерусалим все не момент. Имел коней, детей и дроги. Осьмидесяти с лишним лет он при достатке умер в боге, пропев духовный стих-куплет. Он загодя себе могильный отмерил дом перед концом. Каменотес рукою пыльной на камне начертал резцом: «Покойся, раб, и жди восстанья, для вековечного блистанья, при трубах Страшного суда». И камень приволок сюда, где нет забот, где сладок сон, где спит мой дед, где счастлив он. И тем гранитом привалили Парфена утлую ладью. И все покойника хвалили — и поминальную кутью.

Гаврил Парфенов, парень бравый, от панихиды по отце шалил по балкам и дубравам на офицерском жеребце — от юцких балок до Кичмалки. Довольно скоро он пропил отцову лавку, рощу, балки, сам и копейки не скопил. Дух рыцарства возобладал над духом свечек, дегтя, пота. Он под чихирней в дни работы философически лежал.

Ружье кременка, ветра мчанье, звон шашек, на тропинке кровь… А утром во дворе мычанье чужих недоеных коров. И горский переняв обычай, чтоб меньше было в нем примет, сменил Гаврил азям мужичий на карачаевский бешмет. Вся жизнь его в парадном треске и в синий дым душа пьяна. На фронте не погиб турецком, так околел бы от вина — неделю сотней всей гуляли, проспиртовали весь аул. Вернулся в золоте регалий, за храбрость чин подъесаул. Ковров, подушек, оттоманок привез из Турции герой.

И горский переняв обычай, чтоб меньше было в нем примет, сменил Гаврил азям мужичий на карачаевский бешмет. Вся жизнь его в парадном треске и в синий дым душа пьяна. На фронте не погиб турецком, так околел бы от вина — неделю сотней всей гуляли, проспиртовали весь аул. Вернулся в золоте регалий, за храбрость чин подъесаул. Ковров, подушек, оттоманок привез из Турции герой.

Он был помощник атамана и жил все там же под горой. Вмешался бес: уже не лавку — пропил станичную печать, петровский рубль. Ему отставку, велев о сем стыде молчать, он офицер ведь, б л а г о р о д ь е! Но час пришел попутал враг: иль утопился в половодье, или сорвался в буерак. Преданье есть еще плачевней: за горечь давнюю обид в отцовской пропитой харчевне под руку пьяную убит. Есть слух еще: отравлен ядом — полтавским бешеным вином…

Положен он с папашей рядом, под тем надгробьем, и на нем начертано косы обломком на память вечную двоим: «Гаврило сын, пример потомкам, почил с родителем своим».

И гроб его в качаньях мерных несли четыре казака, четыре сослуживца верных Его величества полка. Сан атаман — сражались вместе — сняв шапку, пред толпою рек: «Не знаю, как он был в семействе, одно — был точный человек колоть ли, резать басурмана, иль угонять от них гурты. Прошел, как черт, без талисмана все азиатские порты».

И все печальные с кладбища вернулись на помин души. Дымилась под раиной пища, за кувшином — раки кувшин. Светила полная луна. И чара пенилась полна.

Как ветеран старинных сеч, чье тело все сплошная рана, тут атаман продолжил речь, умяв за друга полбарана: «Конечно, он, Парфеныч, пил, но и награды, не копил, он с горя первого Егория в Азовской крепости пропил. И снова в бои. И так все годы — костры, дозоры и походы. Ворвался первым в Букарест — опять и Бант ему и Крест. За жизнь сточил две славных гурды». Еще сказал, жуя шашлык: «Запомнили жиды и курды его малиновый башлык»…

Развеялась та жизнь, как дым. Пора вернуться нам к живым.

Пока гадали, как жить дальше, наступила ранняя февральская весна. Таял снег, чернели глинистые рвы, припекало рабочее солнце, обнажая раны многострадальной земли — окопы, могилы, воронки. Еще хрустели под ногами гильзы, осколки, стаканы снарядов. Время от времени над домами взметывался взрыв, люди с ужасом сбегались к трупам, чаще всего детским, с черными, обуглившимися лицами, вырванными животами, руками и ногами, повисшими на деревьях или проводах, — продолжали действовать гостинцы дедушки Круппа: запалы, гранаты, минные взрыватели.

Молоко волчицы / П.Г.Антокольский — Читать, распечатать текст

* * *

Прочтя к обеденному часу,

Что пишут “Таймс” и “Фигаро”,

Век понял, что пора начаться,

Что время за него горой.

Был выпуск экстренный не набран.

Был спутан телеграфный шифр

С какою-то абракадаброй.

И тучи, засветло решив

План дислокации, дремотно

Клубились вкруг его чела.

В дыму легенд, в пыли ремонтов

Европа слушать начала:

Откуда пыль пылит? Иль мчится

За ней гонец?

Как вдруг – бабах!..

Век знал, что некогда учиться,

Знал, что гадает на бобах,

Что долго молоко волчицы

Не просыхает на губах.

Что где-то там Джоконды кража,

Процесс Кайо и прочий вздор,

Что пинкертоновского ража

Ему хватало до сих пор

И на бульварный кинофильм,

И на содружество гуляк,

Что снится ночью простофилям

Венец творения – кулак.

Век знал, что числится двадцатым

В больших календарях. Что впредь

Все фильмы стоит досмотреть,-

Тем более что нет конца там

Погоне умных за глупцом.

И попадет на фронт Макс Линдер,

Сменив на кепи свой цилиндр,

Но мало изменясь лицом.

* * *

В миазмах пушечного мяса

Роился червь, гноился гнев.

Под марлей хлороформных масок

Спал человек, оледенев.

Казалось без вести пропавшим,

Что вместе с ними век пропал.

Казалось по теплушкам спавшим,

Что вместе с ними век проспал.

О, сколько, сколько, сколько всяких

Живых и мертвых лиц внизу!

Мы все, донашивая хаки,

Донашиваем ту грозу.

Гроза прочна, не знает сносу.

Защитный не линяет цвет.

Век половины не пронесся

Ему сужденной сотни лет.

Он знал, что не по рельсам мчится.

Знал, что гадает на бобах,

Что долго молоко волчицы

Не просыхает на губах.

* * *

Бедняк. Демократ. Горожанин.

Такой же, как этот иль тот.

Он всех нецензурных пустот

Почуял в себе содержанье.

Он видел, как статуи слав

От львиного рыка Жореса

Внезапно лишаются веса

И – рушатся, голос послав

Потомкам своим.

Кто подскажет,

Как жить и что делать? Никто?

…Он прет, распахнувши пальто,

За нацией.

Ну и тоска же!

И вот он расчесан, как зуд.

И занумерован под бляхой.

И вот. Как ни вой. Как ни ахай.

Как ни ахай.

Вагоны. Скрипят. И ползут.

* * *

Москва. Зима. Бульвар. Черно

От книг, ворон, лотков.

Всё это жить обречено.

Что делать! Мир таков.

Он мне не нравился. И в тот

Военный первый год

Был полон медленных пустот

И широчайших льгот.

Но чувствовал глубокий тыл

Квартир, контор, аптек,

Что мирных дней и след простыл,

Просрочен давний чек.

И все профессии равно

Бесчестны и смешны

Пред бурей, бьющейся в окно,

Перед лицом войны.

Чтение книги МФК Фишер «Как приготовить волка» во время коронавируса

В своей публикации военного времени Как приготовить волка МФК Фишер отказалась от типичных категорий кулинарных книг в пользу таких глав, как «Как встретить весну». Ее предложение? При приготовлении рыбы. В разгар войны ее зрители все еще могли насладиться «первым сочным вкусом бонито весной».

Как встречать весну сейчас, посреди страха и тревоги глобального кризиса? Пандемия была объявлена в начале марта, но сезон продолжал наступать со всеми клише непрерывности природы. Поскольку наши созданные человеком системы разорваны, советы Фишера об отношении, бережливости и о том, как накормить себя и других в кризисной ситуации, становятся актуальными. Сейчас будущее неизвестно, настоящее неопределенно. Но прошлое всегда доступно, и изысканная проза Фишера предлагает его как для понимания, так и для побега.

Поскольку наши созданные человеком системы разорваны, советы Фишера об отношении, бережливости и о том, как накормить себя и других в кризисной ситуации, становятся актуальными. Сейчас будущее неизвестно, настоящее неопределенно. Но прошлое всегда доступно, и изысканная проза Фишера предлагает его как для понимания, так и для побега.

Как приготовить волка впервые был опубликован в 1942 году. Amazon

Как приготовить волка был опубликован в 1942 году, в разгар дефицита во время Второй мировой войны. Это было руководство, как писал Фишер, «как можно более изящно существовать без многих вещей, которые мы всегда считали должными: света, свежего воздуха, свежих продуктов, приготовленных в соответствии с нашими вкусами». Она признает, что во времена глобальных ограничений мы ищем рецепты как для жизни, так и для приготовления пищи. Мы ищем эти вещи и в обычное время; но в кризис обостренное осознание того, что мы потеряли, теряем и можем потерять, заставляет нас еще сильнее цепляться за руководство. Я знаю, что больше ценю «волка» теперь, когда почувствовал его укус.

Я знаю, что больше ценю «волка» теперь, когда почувствовал его укус.

Фишер писал для каждого уровня потребностей — от основ пропитания в бедности («Как сохранить жизнь») до радостей питания духа и тела. Поскольку коронавирус продолжает непропорционально воздействовать на группы, важность этого спектра ответов очевидна: иногда мы можем позволить себе фантазию, но сначала мы должны решить, что необходимо для того, чтобы остаться в живых. Соответственно, главы Фишера начинаются с рациональных рецептов и простых указаний («Как вскипятить воду»), а затем переходят к поэтическим «Как не быть дождевым червем» и «Как молиться о мире» — главе, посвященной углеводам.

Как приготовить волка не является путеводителем по конкретным потребностям нашей эпохи, и история никогда не задумывалась как руководство для настоящего. Что это может дать, так это утешение: прочитать голос сквозь года и понять, что некоторые вещи, например дух, восстают в любой кризис. В «Как подняться, как новый хлеб» Фишер описал «почти мистическую гордость и чувство самодовольства» при виде свежеиспеченного хлеба; чувство, знакомое всем, кто баловался растущей тенденцией к закваске во время карантина. «Вы узнаете, когда почувствуете их запах и вспомните странную прохладную твердость теста, вздувающегося вокруг вашего запястья, когда вы ударяете по нему, то, что люди веками знали о святости хлеба». В обстоятельствах, не зависящих от нас, творческие и повторяющиеся движения обеспечивают нам концентрацию и комфорт, а также ощутимый результат.

«Вы узнаете, когда почувствуете их запах и вспомните странную прохладную твердость теста, вздувающегося вокруг вашего запястья, когда вы ударяете по нему, то, что люди веками знали о святости хлеба». В обстоятельствах, не зависящих от нас, творческие и повторяющиеся движения обеспечивают нам концентрацию и комфорт, а также ощутимый результат.

О сыре, пишет Фишер, «во времена опасности и невысказанного страха он действует как обезболивающее». Еще одна константа: алкоголь. В «Как выпить за волка» есть рецепт домашней водки, так как крепких напитков тогда было трудно достать. Продажи алкоголя резко выросли во время карантина, поскольку люди запасаются, вместо того чтобы ходить в бары, но, если верить Фишеру, пивоварение может последовать за закваской как следующей тенденцией оставаться дома. (Я уже задумался о перегонке собственного джина.)

В любой кризис нас засыпают советами о том, как оставаться в безопасности и сохранять спокойствие. То, что сначала кажется чуждым, становится второй натурой, от протоколов социального дистанцирования до изготовления и ношения масок. Реакция Фишер 80 лет назад ничем не отличалась: она обнаружила, что предложения военного времени «кажутся тронутыми какой-то грязной прихотью, пока вы не попробуете их. Тогда они действительно работают и заставляют вас чувствовать себя благородными и смелыми одновременно». Верно ли это в отношении рецепта «вылечить ушибленную холку» (седловые болячки), который включает в себя привязывание к себе мокрого дерна на ночь, я не настолько смел и прихотлив, чтобы это узнать. Я, однако, чувствовал себя лучше, направив свое творчество экономно и осмысленно.

Реакция Фишер 80 лет назад ничем не отличалась: она обнаружила, что предложения военного времени «кажутся тронутыми какой-то грязной прихотью, пока вы не попробуете их. Тогда они действительно работают и заставляют вас чувствовать себя благородными и смелыми одновременно». Верно ли это в отношении рецепта «вылечить ушибленную холку» (седловые болячки), который включает в себя привязывание к себе мокрого дерна на ночь, я не настолько смел и прихотлив, чтобы это узнать. Я, однако, чувствовал себя лучше, направив свое творчество экономно и осмысленно.

Для Фишера приготовление или перехитрить «волка» — это не следование рецепту, а поощрение открытого отношения к еде и жизни. «Как быть бодрым, голодая» рассказывает историю женщины, которой удалось накормить других, несмотря на бедственное положение. Хотя щедрость — не панацея, эта история — хорошее напоминание о том, что мы тоже можем найти способы быть веселыми, находясь в изоляции. Мы можем научиться, преодолевая трудности, «как лучше существовать».

Трудности, на которых мы учимся сегодня, сильно отличаются от тех, что были в эпоху Фишера. Производство военного времени оживило американскую экономику в 1940-х годов, но пандемия опустошила индустрию общественного питания и выявила крайнюю хрупкость наших систем труда и социальной поддержки. Фишер делал упор на приготовление пищи дома, «практикуя экономию» в ответ на потребности нормирования. Наша нынешняя экономическая практика гораздо сложнее. Теперь мы сталкиваемся с моральным танго, пытаясь поддержать местный бизнес, заказывая доставку, помня о наших собственных затянутых поясах и о том факте, что люди в этих важных, но незначительных ролях несут гораздо больший риск. «Линии фронта» выглядят по-другому, когда мы сражаемся с туманным вирусом, а не с другими людьми. Но точно так же, как мы адаптируемся, чтобы лучше существовать как личности, мы также можем лоббировать системные изменения, которые необходимы для того, чтобы люди оставались здоровыми, трудоустроенными, сытыми и в безопасности.

Во времена Фишера люди могли ютиться в бомбоубежищах. Теперь, если нам повезет, мы засидимся в своих отдельных домах, постоянно общаемся, пока пережидаем кризис. Эта словесная диета тоже имеет значение: мы обрабатываем стрессовую информацию в своем теле, питаясь новостями так же, как и питанием. Выбор, который мы делаем сейчас в отношении потребления всей этой информации, так же важен, как и выбор, который мы делаем в отношении потребления продуктов питания и услуг, с чем Фишер не боролся в том же масштабе. современный Как приготовить волка потребуется глава о том, «Как принимать медиа» — и как этого не делать.

«Я считаю, что один из самых достойных способов, на которые мы способны, чтобы утвердить, а затем вновь утвердить свое достоинство перед лицом бедности, страхов и боли войны, состоит в том, чтобы питать себя со всеми возможными навыками, деликатностью и все возрастающей заботой. удовольствие», — написал Фишер. Хотя многое находится вне нашего индивидуального контроля, у нас есть возможность прокормить себя во время этого переворота с помощью нашей диеты из еды и общения. В конце концов Фишер признал: «Никакая книга на земле не может вам помочь, кроме вашего врожденного чувства осторожности, равновесия и защиты». Книги и рецепты не могут спасти нас, но, возможно, наша общая мудрость может.

В конце концов Фишер признал: «Никакая книга на земле не может вам помочь, кроме вашего врожденного чувства осторожности, равновесия и защиты». Книги и рецепты не могут спасти нас, но, возможно, наша общая мудрость может.

Энн Валлентайн — писатель, работающий в области искусства и культуры, из Лос-Анджелеса.

Аляскинская лесная волчица, спасенная путешественником

Глубоко в глуши Аляски старатель приходит на помощь раненой волчице и ее щенкам, и между ними устанавливается прочная связь.

Однажды весенним утром, много лет назад, я искал золото вдоль ручья Кохо на острове Купреаноф на юго-востоке Аляски и, выйдя из леса, состоящего из елей и болиголова, замер на месте. Не более чем в 20 шагах от него в болоте находился огромный аляскинский лесной волк, попавший в одну из ловушек Ловца Джорджа.

Старый Джордж умер на прошлой неделе от сердечного приступа, так что волку повезло, что я оказался рядом. Сбитый с толку и испуганный моим приближением, волк попятился, натягивая цепь капкана. Потом я заметил еще кое-что: это была самка, и ее соски были полны молока. Где-то было логово голодных щенков, ожидающих свою мать.

Сбитый с толку и испуганный моим приближением, волк попятился, натягивая цепь капкана. Потом я заметил еще кое-что: это была самка, и ее соски были полны молока. Где-то было логово голодных щенков, ожидающих свою мать.

По ее внешнему виду я догадался, что она была в ловушке всего несколько дней. Это означало, что ее щенки, вероятно, все еще живы, и уж точно не более чем в нескольких милях отсюда. Но я подозревал, что если я попытаюсь отпустить волчицу, она станет агрессивной и попытается разорвать меня на части.

Вместо этого я решил поискать ее щенков и начал искать входящие следы, которые могли бы привести меня к ее логову. К счастью, еще оставалось несколько клочков снега. Через несколько мгновений я заметил следы лап на тропе, огибающей болото.

Следы вели полмили через лес, затем вверх по усыпанному камнями склону. Наконец я заметил берлогу у подножия огромной ели. Внутри не было ни звука. Волчата пугливы и осторожны, и у меня не было особой надежды выманить их на улицу. Но я должен был попробовать. Поэтому я начал имитировать пронзительный писк волчицы, зовущей своего детеныша. Нет ответа. Несколько мгновений спустя, после того как я попробовал еще раз позвонить, появились четыре крошечных щенка.

Но я должен был попробовать. Поэтому я начал имитировать пронзительный писк волчицы, зовущей своего детеныша. Нет ответа. Несколько мгновений спустя, после того как я попробовал еще раз позвонить, появились четыре крошечных щенка.

Им не больше нескольких недель. Я протянул руки, и они осторожно пососали мои пальцы. Возможно, голод помог преодолеть их естественный страх. Затем одну за другой я сложил их в мешковину и пошел вниз по склону.

Когда волчица заметила меня, она выпрямилась. Возможно, учуяв запах своего детеныша, она издала пронзительный жалобный стон. Я выпустил щенков, и они помчались к ней. Через несколько секунд они уже хлебали ее живот.

Что дальше? Я поинтересовался. Мать-волчица явно страдала. Однако каждый раз, когда я двигался в ее направлении, из ее горла вырывалось угрожающее рычание. С ее молодыми, чтобы защитить, она становилась воинственной. Ей нужно питание, подумал я. Я должен найти ей что-нибудь поесть.

Я направился к Кохо-Крик и заметил ногу мертвого оленя, торчащую из сугроба. Я отрезал заднюю часть, затем вернул останки в природный холодильник. Отдав окорочок волку, я прошептал успокаивающим тоном: «Хорошо, мама, твой обед подан. Но только если ты перестанешь рычать на меня. Давай, сейчас. Легкий.» Я бросил в ее сторону куски оленины. Она понюхала их, а потом проглотила.

Я отрезал заднюю часть, затем вернул останки в природный холодильник. Отдав окорочок волку, я прошептал успокаивающим тоном: «Хорошо, мама, твой обед подан. Но только если ты перестанешь рычать на меня. Давай, сейчас. Легкий.» Я бросил в ее сторону куски оленины. Она понюхала их, а потом проглотила.

Обрезав ветки болиголова, я соорудил себе грубое убежище и вскоре заснул поблизости. На рассвете меня разбудили четыре пушистых комка шерсти, обнюхивающих мое лицо и руки. Я взглянул на взволнованную мать-волчицу. Если бы я только мог завоевать ее доверие, подумал я. Это была ее единственная надежда.

drpnncpptak/Shutterstock

Следующие несколько дней я делил свое время между разведкой и попытками завоевать доверие волка. Я ласково разговаривал с ней, подбрасывал ей еще оленины и играл с щенками. Мало-помалу я продолжал приближаться, хотя и старался оставаться за пределами ее цепи. Большое животное не сводило с меня своих темных глаз. — Пойдем, мама, — взмолилась я. «Ты хочешь вернуться к своим друзьям на гору. Расслабиться.»

— Пойдем, мама, — взмолилась я. «Ты хочешь вернуться к своим друзьям на гору. Расслабиться.»

В сумерках пятого дня я доставил ей ежедневную порцию оленины. — Вот ужин, — тихо сказал я, подходя. «Давай, девочка. Нечего бояться». Внезапно ко мне подбежали щенки. По крайней мере, у меня было их доверие. Но я уже начал терять надежду когда-нибудь завоевать расположение матери. Потом мне показалось, что я увидел легкое виляние ее хвоста. Я двигался в пределах длины ее цепи. Она оставалась неподвижной. Мое сердце было у меня во рту, я сел в восьми футах от нее. Один щелчок ее огромных челюстей, и она может сломать мне руку… или шею. Я завернулась в одеяло и медленно опустилась на холодную землю. Прошло много времени, прежде чем я заснул.

Я проснулся на рассвете, возбужденный звуком кормления щенков. Я осторожно наклонился и погладил их. Мать-волчица напряглась. — Доброе утро, друзья, — осторожно сказал я. Затем я медленно положил руку на раненую ногу волка. Она вздрогнула, но не сделала угрожающего движения. Этого не может быть, подумал я. И все же это было.

Этого не может быть, подумал я. И все же это было.

Я видел, что стальные челюсти ловушки зажали только два пальца. Они были распухшими и разорванными, но она не потеряла бы лапу, если бы я мог ее освободить.

— Хорошо, — сказал я. — Еще немного, и мы вытащим тебя оттуда. Я надавил, капкан открылся, и волк вырвался на свободу.

Всхлипывая, она скакала, отдавая предпочтение раненой лапе. Мой опыт в дикой природе подсказывал, что волчица теперь соберет своих детенышей и исчезнет в лесу. Но осторожно она подкралась ко мне. Щенки игриво покусали свою мать, когда она остановилась у моего локтя. Медленно она обнюхала мои руки и руки. Потом волк начал лизать мои пальцы. Я был поражен. Это противоречило всему, что я когда-либо слышал о лесных волках. И все же, как ни странно, все это казалось таким естественным.

Через некоторое время, когда ее детеныши сновали вокруг нее, волчица была готова уйти и начала хромать в сторону леса. Потом она повернулась ко мне.

«Хочешь, я пойду с тобой, девочка?» Я попросил. Заинтересовавшись, я собрал свое снаряжение и отправился в путь.

Заинтересовавшись, я собрал свое снаряжение и отправился в путь.

Пройдя несколько миль по ручью Кохо, мы поднялись на гору Купреаноф, пока не достигли альпийского луга. Там, за лесным периметром, притаилась волчья стая — я насчитал девять взрослых особей и, судя по их игривым выходкам, четырех почти взрослых щенков. После нескольких минут приветствия стая разразилась воем. Это был жуткий звук, варьирующийся от низкого воя до пронзительного йодля.

В темноте я разбиваю лагерь. В свете моего костра и сияющей луны я мог видеть крадущиеся волчьи очертания, уворачивающиеся от теней и обратно с сияющими глазами. У меня не было страха. Им было просто любопытно. Я тоже.

Я проснулся с первыми лучами солнца. Пришло время оставить волчицу ее стае. Она смотрела, как я собрал свое снаряжение и пошел по лугу.

Достигнув дальней стороны, я оглянулся. Мать и ее щенки сидели там, где я их оставил, и смотрели на меня. Не знаю почему, но я помахал. В то же время волчица-мать издала протяжный жалобный вой в морозный воздух.

Четыре года спустя, после службы во Второй мировой войне, я вернулся в Кохо-Крик. Это было осенью 1945 года. После ужасов войны было приятно снова оказаться среди парящих елей и вдохнуть знакомый, бодрящий воздух аляскинского буша. Затем я увидел висевшую на красном кедре, куда я поместил ее четыре года назад, уже проржавевшую стальную ловушку, в которую попалась волчица. Вид ее произвел на меня странное чувство, и что-то заставило меня взобраться на Купренанову гору на ту поляну, где я видел ее в последний раз. Там, стоя на высоком уступе, я издал протяжный низкий волчий клич, что делал много раз прежде.

Издалека донеслось эхо. Я снова позвонил. И снова раздалось эхо, на этот раз за ним последовал волчий зов с хребта примерно в полумиле отсюда.

drpnncpptak/Shutterstock

Затем вдалеке я увидел темную фигуру, медленно движущуюся в моем направлении. Когда он пересек луг, я увидел, что это лесной волк. Холод пробежал по всему моему телу. Я сразу узнал эту знакомую форму, даже спустя четыре года. — Привет, старушка, — мягко позвал я. Волчица подошла ближе, навострив уши, напрягшись телом, и остановилась в нескольких ярдах от нее, слегка виляя пушистым хвостом.

Я сразу узнал эту знакомую форму, даже спустя четыре года. — Привет, старушка, — мягко позвал я. Волчица подошла ближе, навострив уши, напрягшись телом, и остановилась в нескольких ярдах от нее, слегка виляя пушистым хвостом.

Через несколько мгновений волк исчез. Вскоре после этого я покинул остров Купреянов и больше никогда не видел этого зверя. Но память, которую она оставила со мной — яркая, преследующая, немного жуткая — всегда будет со мной, напоминанием о том, что в природе есть вещи, которые существуют вне законов и понимания человека.

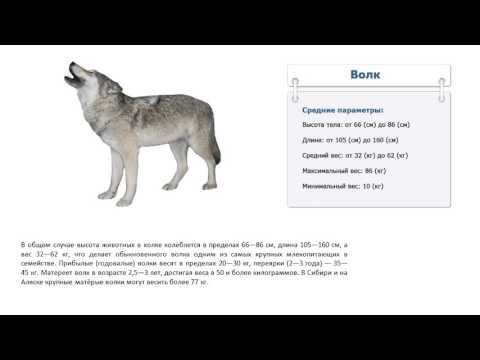

Volodymyr Burdiak/Shutterstock С четырьмя крошечными щенками, которых нужно кормить, волчица-мать должна была оставаться накормленной.

За этот краткий миг мы с этим раненым животным каким-то образом проникли в миры друг друга, преодолев барьеры, которые никогда не должны были быть преодолены. Подобные переживания невозможно объяснить. Мы можем только принять их и — поскольку они пропитаны таинственностью и странностью — возможно, дорожить ими еще больше.